欢迎访问新医改评论 XYGPL.COM 您是第 3595800 位访问者

当前,我国慢性病防控与管理面临多重严峻挑战,高血压、糖尿病等慢性病患病率高且持续上升,慢性病死亡率逐年上涨,而基层居民存在着健康认知不足、自我管理能力薄弱的问题。同时,基层医疗卫生机构未能充分发挥基层首诊的作用,进一步限制了慢性病防控和管理服务。

/01/基层管理不足、资源配置不均、居民认知不充分

1.基层服务能力薄弱

(1)服务模式与质量不足:基层医疗机构仍以疾病治疗为主,服务内容单一,多为简单的血压测量、用药提醒等,缺少健康指导和健康教育。

(2)人才队伍稀缺:基层医生多为全科医师,慢性病专科知识、综合管理技能不足,且基层医务人员待遇偏低,存在人才 "招不来、留不住"的现状。

2.资源配置不均

(1)城乡差距显著:部分基层医疗机构缺乏血糖监测仪、肺功能仪等基本设备,导致存在慢性病管理服务盲区。同时信息化水平滞后,电子健康档案应用率低,难以实现数据共享。

(2)基层首诊功能未充分发挥:部分居民对基层医疗机构信任度低,更倾向前往大医院就诊,影响社区与上级医院间的双向转诊、协同诊疗。

3.居民认知不充分

(1)健康认知不足:农村居民受"无症即健康"等传统观念影响,常错过临床预防最佳时期;城市也存在 "重治疗、轻预防" 误区,患者自我管理能力不足。

/02/加强基层慢性病健康管理服务

2025年10月29日,国家卫健委发布《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》,明确强化高血压、2型糖尿病、慢阻肺病患者等重点人群系统连续服务,加强基层多病共防、多病共管和医防融合。

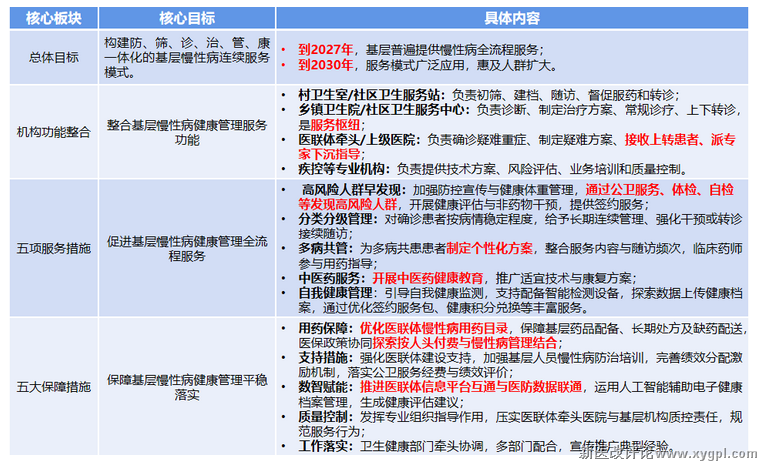

重点内容如下:

《指导意见》制定清晰的阶段性任务和规范化、系统化的慢性病健康管理服务内容,推动慢性病防控从零散化、碎片化向制度化、常态化转变。

/03/重塑基层慢性病服务体系

1.明确管理核心方向:强调防治结合、中西医并重,基层向全周期健康管理转型,不仅关注疾病治疗,更注重早期筛查、健康教育与自我管理指导等,向"主动预防"转变。

2.重新定义基层机构:基层医疗卫生机构不再仅仅是"看小病"的诊所,而是承担着从筛查、建档、随访到转诊协调的全方位责任。

3.构建协同管理机制:强调"紧密型医联体"的作用,要求上级医院与基层机构协同发展。上级医院必须向下输送技术、人才和资源,承担起支持与指导责任,形成责任共同体。

4.强化政策保障实施:从用药保障、医保支持、数智赋能、质量控制、工作落实五个方面提供政策支撑,解决基层慢性病管理中的资源不均、机制缺失的问题。

/04/推动基层市场扩容和服务升级

1. 数字健康与医疗科技行业:文件强调"数智赋能",为医疗信息化、人工智能医疗、智能硬件、数据服务等多个技术驱动型行业打开了广阔应用场景和市场空间。

(1)慢性病管理平台:开发集成风险评估、在线随访、数据监测、医患互动的SaaS系统,与基层医疗机构达成合作。

(2)健康数据与分析:帮助整合、分析慢性病数据,实现人群健康风险预测和资源配置。

(3)人工智能辅助诊疗:AI辅助诊断工具,如AI阅片、筛查、心电图分析,协助基层医疗机构管理服务,基层市场需求巨大。

2.中医药产业:文件推动中医药服务融入慢病管理全流程,为中医药产业链上下游多个行业带来精准发展机遇。

(1)中医馆等服务机构:可下沉社区新建服务网点,通过"中医体质辨识+定制化调理"模式,为慢病高风险人群提供治未病服务,填补基层中医药个性化服务缺口。

(2)养生保健产品:企业可开发针对慢病调理的养生茶、药膳食材、中药保健饮品等,通过社区推广、线上科普等方式拓展消费市场。

(3)中药生产:未来慢病中药的用药需求将提升,长效、便捷、低成本的中成药、中药汤剂、膏方等产品更易获得基层市场的青睐。

3. 养老服务行业:老年人是慢性病的主要人群,基层能为行业带来服务场景扩容、模式创新和市场扩张。

(1)医养结合:养老机构、社区养老驿站可以和基层医疗机构、家庭医生团队联动,建立双向转诊通道,急危重症慢病患者可快速转至上级医院,康复期患者则回流至养老机构接受延续性照护,提升养老机构的市场竞争力。

(2)个性化服务:养老机构可针对性推出慢性病照护套餐,包括用药管理、饮食调理、运动康复、并发症监测等服务,满足个性化需求。

|

|

||||